こんにちは。aokuookikuです。

今回からぼちぼちと、化学基礎や化学の内容を解説していきたいと思います。

化学基礎を学び始めた高校1年生、もう1度基礎を復習し直したい高校2年生、受験に向けての確認作業の高校3年生、そして、大人になっても何かを学び続けようという素敵な大人の皆さん、それぞれに得がある記事を心がけて書いていきます。

そのうち、Youtubeでの音声を利用したコンテンツなんかもやるつもりです。まあまずこれでいきます。それでは、、、

化学、化学基礎を学ぶ

まず、大前提として、「化学」とは変化について学ぶ学問です。

何が何に変化するか、どう変化するか。そういったものを追求しています。

「化学基礎」はその基礎なので、「化学」を学ぼうとするのであれば、まず持っておきたい知識がここにあります。

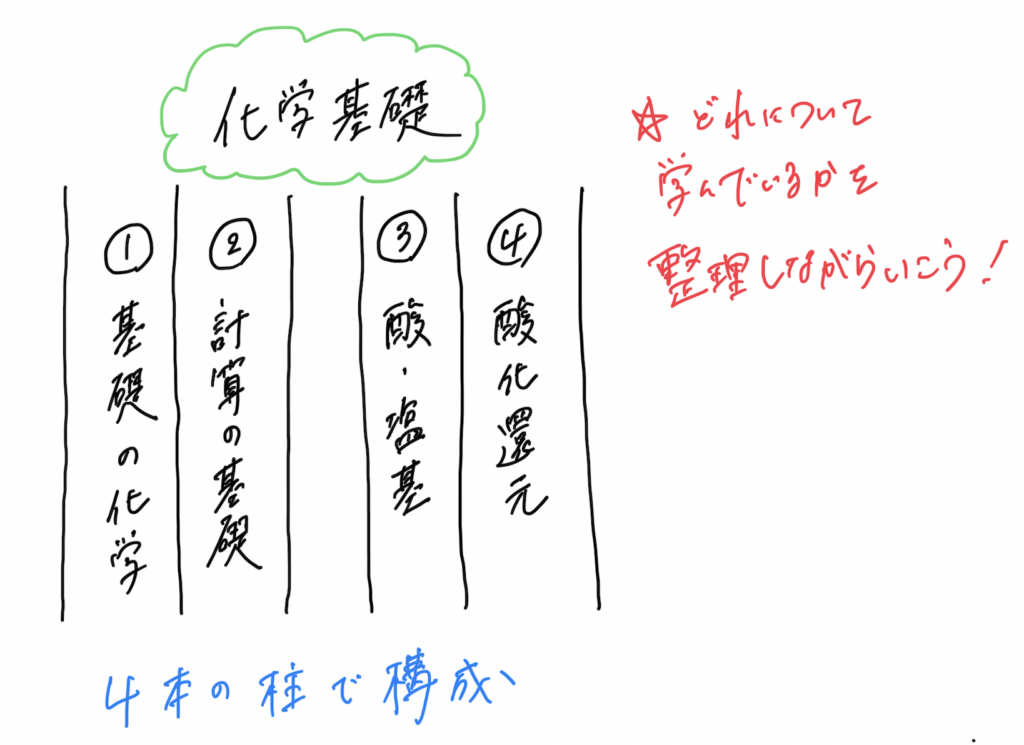

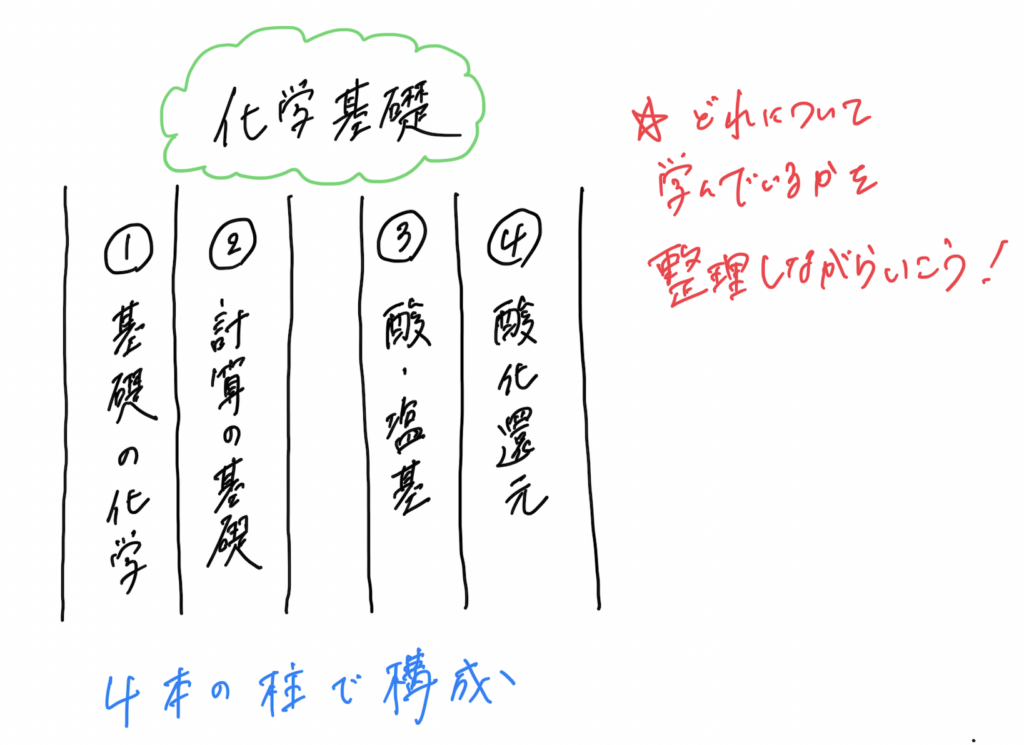

化学基礎で学ぶ内容は、大きく次の4つに分けられています。

連載第1回の今日はこの4つの分野を覚えていって下さい。それぞれの詳しい内容はまた今後の連載でやりましょう。

4つの分野は、次の通りです。①基礎の化学 ②計算の基礎 ③酸・塩基 ④酸化還元

それぞれにどのような知識が詰め込まれているかというと、

基礎の化学

①基礎の化学では、色々な変化の理由となっている「小さな粒子」について学びます。

どのような変化が起こるかを知るためには、まず変化が起こる前の物質がどのような性質を持っているかを知る必要があります。

例えば、ある物質にパンチしたときにどんな変化が起こるか、と考えた時に、パンチされるものが、スポンジか鉄の塊かで、パンチ後の様子は変わりますよね。

同じことをしても起こる変化が変わるのは、元々の物質の性質によるものです(スポンジは凹む、鉄は凹まない)。

物質の性質は、その物質をつくる「原子の種類、原子の数、原子の繋がり方」で決まりますので、基礎化学では、まず物質の分類から、原子の構造、結合の種類などを学んでいきます。

計算の化学

②計算の化学では、定量的に化学変化をみる基本を学びます。

定量的とは、何ができるか、ではなくどのぐらいの量からどれぐらいできるか、この関係を考えることです。単元としては、物質量や濃度、化学反応の量的関係があります。

この定量的に考えるというのが、今後の化学に重要な視点です。

定性的な見方、定量的な見方、

この二つ超重要(別分野でも活きる)なので、また別記事で詳しく触れられたらと思います。

酸・塩基

③酸・塩基では、酸と塩基の性質、中和反応などを学びます。

高校生では、どのくらい酸性が強いか、この辺りも数値で明確に比較していきます。

酸化還元

最後は④酸化還元です。酸化、還元の定義から、酸化還元反応まで。酸化とは身近なところで言えば、錆びるとかですね。

みなさんが生活で利用している金属の歴史もこの分野から理解していけます。また順序立ててみてみましょう。

今日は、、、このくらいにしておきます。笑

頭の中の整理の準備です。

今皆さんの頭の中には化学という大きな箱の中に①〜④のタグのついた少し小さめの箱が準備されました。

その箱に知識を入れていくのはこれからです。

まとめ

まとめておくと、今日は「化学基礎」がどんな分野で構成されているかを理解してもらいました。

四つの分野は

①基礎化学(原子の構造や電子配置、結合の種類、物質の分類)

②計算の化学(物質量、濃度、化学反応の量的関係)

③酸・塩基(酸・塩基の定義、中和反応、塩の性質)

④酸化還元(酸化還元の定義、イオン化傾向、酸化還元反応)

です。またコツコツ化学していきましょう。では、お疲れ様でした〜。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 化学基礎〜まず全体を見渡そう〜 こんにちは。aokuookikuです。 今回からぼちぼちと、化学基礎や化学の内容を解説していきたいと思います。 化学基礎を学び始め […]